その6はこちら!

のりにぃ音楽理論 その6 コードの成り立ちとダイアトニックコード

ダイアトニックコードの復習

前回はダイアトニックコードというのは

どういうものなのかということを解説しました。

簡単にまとめると

- 1つの曲の中で基本的に出てくるコードは7つだけ

- それらのコードはメジャーかマイナーかが決まっている

- 何番目のコードがどんなコードになるかを知っておけばキーが変わっても対応できる!

ということでした。

今回は、それぞれのダイアトニックコードが

曲の中でどんな役割を持っているかを見て行きましょう!

これが分かると

コードブックをパッと見た時に

あ、これは始まりだな

これは場面が変わって盛り上がりだな

なるほど、これで曲が終わるんだな

ということが理屈で分かるようになりますよ!

1.トニックコード

まず、前回の表をもう一度見てみましょう。

例のごとくキーはCメジャーで考えます。

「何番目」という順番で考えるときは

スケールディグリーと言ったりしますが

ここではそのままⅠ~Ⅶと書きます。

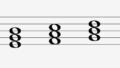

ダイアトニックコード一覧

| ドミソ | レファラ | ミソシ | ファラド | ソシレ | ラドミ | シレファ | |

| Cメジャー | C | Dm | Em | F | G | Am | Bm♭5 |

| Ⅰ~Ⅶ | Ⅰ | Ⅱm | Ⅲm | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵm | Ⅶm♭5 |

まず、イメージとして

この曲で一番使用頻度の高いコードはどれだと思いますか?

それはもちろん(?)

ドレミファソラシドというくらいですから

Cがルートになっている「Cメジャー」です!

Ⅰのコードですね。

ドミソ~って鳴っていると

平和~、いつも通り~

って感じがしませんか?

これが、やはり基準になります。

このコードが鳴っていると、とても「落ち着き」ますね。

落ち着く音=主音ということで

このⅠ(今回はCメジャー)のコードのことを

トニックコードと呼びます。

例えてみれば、トニックコードは「自宅」のようなものです。

いつでも帰って来れる場所、自分の居場所、ホッとする場所

そんなイメージを持っていただければOKです。

2.ドミナントコード

では、次に重要なコードはどれでしょうか。

以前、導音の話をしたことを覚えていますか?

ルートの半音下からルートに戻るとホッとする…みたいなやつです。

Cメジャーの場合、ルートの半音下の導音はシ(B)です。

ということは、コードにおいてもシの音を弾いてやれば

早くドの音(トニック)に戻ってほしい!

という、聞き手の気持ちを引き出すことができます。

ド(トニック)で安定 ⇔ シで不安定

この安定と不安定を行ったり来たりして

曲は成り立っているのです。

では、シの音を鳴らすためには

どんなコードを弾けばいいでしょうか?

コメント